乳歯の虫歯はすぐの治療が必要?

そのうち抜ける歯だから、放置しても大丈夫?

子供を歯医者に連れて行くタイミングがわからない…

乳歯はエナメル質が薄く虫歯の進行が速いため、発見したら早期の治療が必要です。

放置すれば、歯並びや発音にも影響する可能性があります。

本記事では、乳歯の虫歯ができる原因をはじめ、進行の仕方、放置するリスクを解説。

さらに、虫歯のできやすい場所や予防のポイントも紹介していきます。

乳歯の虫歯の進み方を知ることで、受診するタイミングも判断しやすくなりますよ。

子供の歯の健康を守るためにも、親子で一緒に虫歯対策を始めましょう。

乳歯の虫歯ができる4つの原因

乳歯の虫歯の主な原因は、以下のとおりです。

2.歯磨きの習慣が定着しづらい

3.甘いものをよく食べる

4.唾液が少なく、口の中が乾燥しやすい

これらの理由があるため、乳歯からのケアと定期的なチェックが大切です。

1.エナメル質・象牙質が薄い

乳歯のエナメル質と象牙質は、永久歯の半分程度の厚みしかありません。

虫歯菌がつくり出す酸に対する抵抗力が弱いのが特徴です。

表面に虫歯ができると、短期間でエナメル質の内側にある象牙質や神経の近くまで進行します。

見た目に変化がなくても、内側で急速に広がる点には注意が必要です。

乳歯は痛みを感じにくく発見も遅れがちのため、早期発見と予防が欠かせません。

2.歯磨きの習慣が定着しづらい

子供はまだ手先の動きが未熟なうえ、歯磨きを嫌がるため、短時間で終わりやすい傾向があります。

その結果、プラーク(歯垢)が歯面や歯間に残り、細菌が繁殖しやすい環境が続きます。

特に奥歯や歯と歯の間など、見えにくくて磨きづらい部分は磨き残しが多いです。

子供が磨いたあとに仕上げ磨きを行い、親子で楽しく歯磨きの習慣を定着させましょう。

3.甘いものをよく食べる

子供は甘いお菓子やジュースを好む傾向があり、どうしても糖分の摂取が多くなりがちです。

砂糖は虫歯菌のエサになり、菌が糖を分解すると酸が生まれます。

この酸が、歯の表面にあるエナメル質を溶かすことで虫歯ができます。

だらだらと時間をかけて食べたり飲んだりする習慣があると、口の中に糖が長く残って酸を出し続けるため、虫歯リスクも高まるでしょう。

甘いものを完全にやめる必要はありませんが、食べる時間や量を決め、食後は歯磨きやうがいを心がけてください。

4.唾液が少なく、口の中が乾燥しやすい

子供は大人に比べて唾液の分泌量が少なく、口呼吸や水分不足によって、口の中が乾燥しやすい傾向にあります。

唾液は虫歯菌がつくる酸を中和したり、歯の表面を修復したりしますが、乾燥すると効果が十分に発揮されません。

乾いた口の中は、虫歯菌にとって繁殖しやすい環境です。

特に寝ている間は唾液の分泌が減るため、寝る前の歯磨きはしっかり行いましょう。

普段から口を閉じる習慣や水分補給を意識すれば、虫歯の予防につながります。

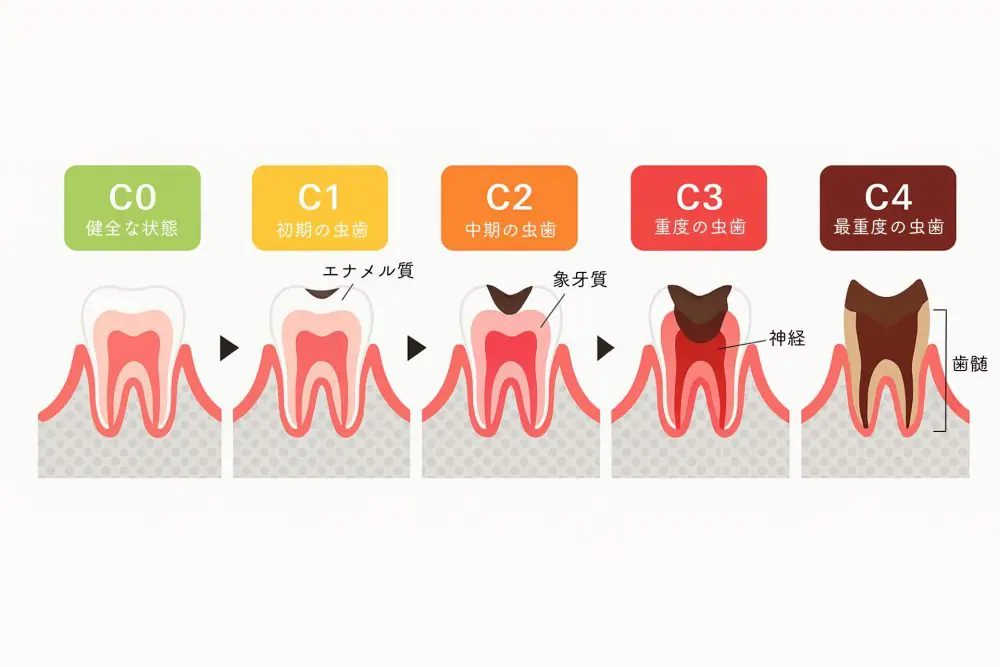

【進行度別】乳歯の虫歯に対する治療&ケア方法

乳歯の虫歯には以下のように進行度があり、それぞれ対応が異なります。

エナメル質の虫歯(C1)

象牙質の虫歯(C2)

神経にまで達した虫歯(C3)

歯根にまで達した虫歯(C4)

お子さんの歯の状態を確認し、適切な治療を行ってください。

初期虫歯(C0)

歯の表面がわずかに白く濁る「脱灰」と呼ばれる状態です。

痛みや違和感はほとんどなく、子供も親も気づきにくいため、発見が遅れることがあります。

この段階ならフッ素を使ったケアや、丁寧な歯磨きを続けることで再石灰化が期待でき、削らずに済むケースがほとんどです。

虫歯が進行しないよう、歯科医院で経過を観察しながらケアを続けてくださいね。

エナメル質の虫歯(C1)

歯の表面が虫歯で溶け始めた状態です。

まだ神経までは達しておらず、痛みやしみはほとんどありません。

歯の表面のエナメル質が溶けて、薄い茶色や灰色の小さな穴があればC1のサインです。

この段階では、虫歯になった部分を削り、レジンという白い歯科用プラスチックで詰めるのが一般的です。

治療は1回で終わることが多く、時間もそれほどかかりませんので、定期的にチェックしてください。

象牙質の虫歯(C2)

虫歯がエナメル質の内側にある象牙質まで進行した状態です。

象牙質は神経に近いため、冷たいものを飲んだり食べたりしたときにしみるような痛みを感じる場合があります。

虫歯が小さい場合は、削ってレジンを詰めて治療完了です。

ただし、広範囲に及ぶ場合は、虫歯を削ったあとに歯型を取って、次回の診療で詰め物を装着します。

少ししみるだけと先延ばしにせず、違和感を覚えたら早めに受診することが必要です。

初期のうちに治療すれば、神経を守ることができ、歯の健康寿命も長くなります。

神経にまで達した虫歯(C3)

象牙質を超えて神経まで達した重度の虫歯です。

この段階になると、強い痛みや歯ぐきの腫れを伴うことがあり、日常生活にも支障が出るでしょう。

永久歯は感染した神経を取り除く必要がありますが、乳歯は神経が再生するケースもあるため、一部を残すことがあります。

早めの対処で歯を抜かずに残せる可能性があるので、定期健診を欠かさずに受けましょう。

歯根にまで達した虫歯(C4)

歯のほとんどが崩れ、根っこだけが残っている状態です。

ここまで進むと歯を残すことが難しく、治療で直せない場合は抜歯が必要です。

抜歯後は、永久歯が正しく生えるスペースを保つための装置を使って管理します。(生えかわりの時期より早く抜歯になった場合)

C4の虫歯を放置すると炎症や膿が広がり、周囲の歯や骨にも悪影響を及ぼすので、早めの対応を心がけましょう。

乳歯の虫歯ができやすい場所

以下の場所に虫歯ができやすいので、普段から異変がないかチェックするのが大切です。

・歯と歯の間

・歯と歯ぐきの境目

特に仕上げ磨きの際には、これらの箇所を丁寧に磨いてください。

奥歯のかみ合わせ部分

奥歯のかみ合わせ部分は、虫歯ができやすい代表的な場所です。

細かく複雑な形の溝があるため、自分ではきちんと磨いているつもりでも、食べかすや汚れがたまりやすいです。

さらに、歯ブラシの毛先がうまく届きにくく、丁寧に磨いたつもりでも汚れが残りやすいのが特徴です。

磨き残しにより歯垢がたまると、菌が繁殖しやすく、知らないうちに虫歯が進行してしまいます。

歯と歯の間

歯と歯の間も歯ブラシが届きにくいので、汚れがたまりやすい場所です。

鏡でも確認しづらいため、気づかないうちに虫歯が進行します。

たとえ意識して歯と歯の間を磨いたつもりでも、歯ブラシだけでは歯垢の約60%しか落とせないのでフロスも使う必要があります。

歯ブラシの毛が入りづらい歯と歯の間は、歯垢が落としづらく虫歯リスクが高いので注意が必要です。

歯と歯ぐきの境目

歯と歯ぐきの境目は歯垢がたまりやすく、見落としがちな部分です。

上の前歯は、粉ミルクや甘い飲み物をだらだら飲む習慣があると、糖分が口の中に長く留まり、虫歯リスクが高まります。

強く磨きすぎると歯ぐきを傷つけたり、痛みを感じて歯磨きを嫌がる原因になるので注意しましょう。

加齢により歯茎が下がってくると、酸に弱い象牙質があらわになるので、虫歯が進行しやすいです。

乳歯の虫歯を放置する5つのリスク

乳歯の虫歯を治療せずに放っておくと、以下のような悪影響があります。

2.永久歯の発育が悪くなる

3.噛み合わせや歯並びに悪影響を及ぼす

4.虫歯が進行して治療の負担が大きくなる

5.他の歯も虫歯になる

放置すると危険ですので、早めに受診しましょう。

1.発音や食事にも支障が出る

虫歯で乳歯が欠けたり抜けたりした状態を放置すると、発音や食事に悪影響が出る恐れがあります。

前歯は「さ行」や「た行」などの発音に関わるため、歯の形が崩れると発音があいまいになりがちです。

また、奥歯に虫歯があると、痛みを避けようとして片側で噛んだり、よく噛まずに飲む癖がつき、胃腸に負担がかかります。

2.永久歯の発育が悪くなる

乳歯の虫歯を放置すると、根元から顎の骨まで炎症が広がり、エナメル質の発育が悪くなる可能性があります。

エナメル質が形成不全を起こした永久歯は、白い斑点や茶色い変色が起こり、通常の歯にくらべて削れやすく耐久性が落ちます。

この状態だと食事や会話に支障をきたすだけではなく、将来的に修復治療が必要です。

前歯なら見た目にも影響するため、いつかは生えかわる乳歯だからといって放置するのは避けましょう。

3.噛み合わせや歯並びに悪影響を及ぼす

乳歯が虫歯で生えかわりに時期より早く抜けると、永久歯が並ぶスペースが奪われ、歯並びや噛み合わせが乱れます。

両側の乳歯がすきまへ倒れ込み、後から生える永久歯がずれた場所から生えてくるためです。

乱れた歯並びによって歯磨きがしずらくなり、虫歯・歯周病のリスクが高まります。

噛み合わせの乱れは顎関節に負担をかけ、肩こりや頭痛、発音不良など全身トラブルへ発展しかねません。

4.虫歯が進行して治療の負担が大きくなる

乳歯の虫歯は小さいうちに治療しないと、子どもへの負担が大きくなります。

放置すると虫歯菌が象牙質から神経まで進み、抜髄や根管治療、抜歯など大がかりな処置が必要になるからです。

神経まで達した乳歯は複数回の通院が必要となり、治療時の痛みで食事に影響する場合もあります。

生えたばかりの永久歯も短期間で虫歯になる可能性もあるため、見つけ次第すぐ歯科に相談しましょう。

5.他の歯も虫歯になる

虫歯は、感染した歯だけの問題ではありません。

虫歯菌は唾液と一緒に口の中全体に広がり、他の歯の虫歯リスクも高まります。

また、親の使う歯ブラシや食器を子供と共有することで、虫歯菌がうつる可能性もあるので注意しましょう。

他の歯まで影響が出てくると、治療はさらに困難になります。虫歯が広がる前に治療を受けて、お口の中はきれいな状態を維持してくださいね。

乳歯の虫歯を予防する方法5選

虫歯を予防するため、以下の5つを意識しましょう。

2.甘いものの与え方を見直す

3.定期的に歯科医院でフッ素を塗布してもらう

4.歯科医院でのシーラント処置を検討する

5.正しい歯磨き方法を身につける

大切なのは、虫歯にならないことです。

ご家庭でできる予防をしっかり行ったうえで、定期的に歯科検診を受けて、虫歯になるのを食い止めましょう。

1.毎日の仕上げ磨きを習慣にする

乳歯が生え始める生後8か月頃から、大人が仕上げ磨きを始めます。

就寝中は唾液の分泌が減って虫歯菌が活発になるため、寝る前は特に丁寧な歯磨きが必要です。

自分で磨ける年齢であれば、始めに子供に磨いてもらい、しっかり仕上げ磨きをしましょう。

仕上げ磨きで歯の汚れを落とせば、虫歯リスクを大きく減らせます。

10〜12歳頃まで仕上げ磨きを続けるのが目安です。

歯磨きを毎日の習慣として定着させることで、将来の歯の健康につながります。

2.甘いものの与え方を見直す

子供が大好きな甘いお菓子やジュースは虫歯菌のえさになるため、時間や回数を決めておくと安心です。

3歳までは1日2回、3歳を過ぎたら1日1回程度を目安にすると、虫歯のリスクを抑えられます。

砂糖が多く含まれるお菓子や甘い飲み物はできるだけ控えて、果物やチーズ、ヨーグルトなどを代わりにしましょう。

親子で楽しみながら、虫歯になりにくい食習慣を身につけてくださいね。

3.定期的に歯科医院でフッ素を塗布してもらう

乳歯の虫歯予防には、歯科医院でのフッ素塗布が効果的です。

フッ素には歯の表面を強くし、初期の虫歯を修復する「再石灰化」を促す働きがあります。

特に、生えたばかりの乳歯や永久歯は歯質がやわらかく、虫歯になりやすいため、フッ素による虫歯予防が必要です。

フッ素塗布の効果は約3か月続くとされているので、定期的に歯科医院で塗布するのをおすすめします。

4.歯科医院でのシーラント処置を検討する

奥歯の溝をシーラントと呼ばれる歯科用プラスチックで埋めると、食べかすが溜まりにくくなり、虫歯を予防できます。

奥歯の溝は深く複雑で歯ブラシが届きにくく、磨き残しが溜まりやすい場所です。

実際の処置は痛みがほとんどなく、短時間で終わります。

シーラントは時間の経過とともに剥がれてくるので、定期検診で状態を確認してもらうと安心です。

5.正しい歯磨き方法を身につける

乳歯を守るためには、正しい歯磨きのやり方を身につけることが大切です。

まずは、口の大きさに合った歯ブラシを選びましょう。

持ち方は鉛筆を持つように優しく握り、軽い力で小刻みに動かして磨くのが基本です。

1本の歯に対して20回ほどブラシを動かすと、きれいに汚れを落とせます。

上唇の裏にある筋は切れやすいため、ブラシが当たらないよう、反対の手の指で鼻の下を軽く抑えながら磨きましょう。

正しい磨き方を習慣にすれば、虫歯になりにくい口内環境が整いますよ。

【まとめ】乳歯の虫歯は早期発見が大事!違和感に気づいたらすぐ歯科医師に相談しよう

乳歯の虫歯は進行が早く痛みも出にくいので、気づいたときには症状が進んでいるケースも少なくありません。

放置すると、噛み合わせや発音など、子供の成長にさまざまな影響を与えます。

大切なのは、「虫歯かも」と気づいた瞬間から行動に移すことです。

まずは、歯科医に相談して、これ以上進まないようケアしていきましょう。

坂井歯科でも乳歯の虫歯の治療を行っておりますので、お気軽にご相談ください。

コメント